安全・安心情報

更新日:2021年2月24日

ここから本文です。

過去の経緯

氷見市では、標高の低い丘陵を流れる小河川が唯一の水源であったため、田や畑に使う水が絶対的に不足していました。水不足は深刻であり、人々は「水の反復利用」、「揚水ポンプによる水の汲み上げ」や「ため池をつくること」等により水不足と闘ってきました。

氷見市では、標高の低い丘陵を流れる小河川が唯一の水源であったため、田や畑に使う水が絶対的に不足していました。水不足は深刻であり、人々は「水の反復利用」、「揚水ポンプによる水の汲み上げ」や「ため池をつくること」等により水不足と闘ってきました。

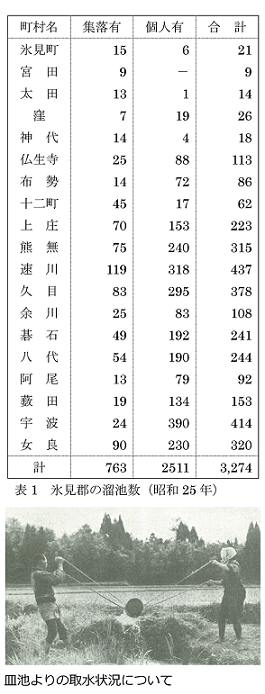

昭和25年に実施された調査によると、氷見郡内のため池の箇所数は3,274箇所あったことが報告されています。(表1)これによると全国的に見ても異常な高密度でため池が分布し、中には、平地に穴を掘って周りから滲み出る水を溜め、二人で桶に縄をつけて汲み出す皿池(替え池)と呼ばれるものもありました。

しかし、干天が続くと、真っ先に皿池(替え池)は乾いてしまい、水の争いが起こることもしばしばあったと言われています。

中でも、記録的な干ばつの年である昭和42年では、春の田植えが6割余り進んだ5月11日から6月24日まで、連続45日の干天が続き田の半分以上で地割れが発生しました。

昭和42年6月24日時点での水稲の被害面積は、

作付不能 4.7ha

枯渇寸前 227.5ha

用水不足 2,290.5ha

に及びました。また、

ため池枯渇数 883箇所

揚水ポンプ設置数 682箇所

ホース設置長さ 180,650m

にのぼり、その対策費用及び労力も膨大なものでした。

この記録的な大干ばつをきっかけに、水不足を解消したいという長年の夢を叶えるために人々が奮起し、国営事業が立ち上がり、水源を流域変更による他地域(1級河川 子撫川)に求めることとなりました。

関連ファイル

お問い合わせ

関連情報

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください