安全・安心情報

更新日:2021年2月24日

ここから本文です。

工芸分野所蔵作品紹介

| 作者名 | 浅野廉(あさのれん) |

|---|---|

| 作品名 | 「雪に遊ぶ」 |

| サイズ(cm) | 113×150×105 |

| 略歴 | 明治22年 長岡市(新潟県)生まれ 帝展、文展、日展を中心に出品 大正9年 石川県工業指導所長 昭和15年 高岡工芸学校長、富山県工業試験場長を兼務 昭和47年 没する |

| 石川県在任中に九谷焼を研修された陶芸家である。この作品は日展出品作で、三枚折りのモダンな陶盤装飾の衝立仕上げである。 |

| 作者名 | 尾長保(おながたもつ) |

|---|---|

| 作品名 | 「銀鱗」 |

| サイズ(cm) | 165×150 |

| 略歴 | 昭和7年 氷見市生まれ 昭和39年・44年 日展特選 昭和60年 日展評議員 氷見市在住 |

| この作品は、魚群をモチーフに抽象的単純化した造型に伝統的な研出蒔絵の質感と新素材の調和に新鮮な魅力がある。 |

| 作者名 | 可西泰三(かさいたいぞう) |

|---|---|

| 作品名 | 「鋳銅花瓶」 |

| サイズ(cm) | 40×75×15 |

| 略歴 | 大正10年 高岡市生まれ 昭和38年・45年 日展特選 現在 日展評議員 高岡市在住 |

| この作品は、雅楽器の「笙」のイメージを基とし、直線的な構成美を追求した造型で、一種の郷愁とともに白銅の深み、材質の調和が美しい。 |

| 作者名 | 加納夏雄(かのうなつお) |

|---|---|

| 作品名 | 「銀四分一鹿模様香盒」 |

| サイズ(cm) | |

| 略歴 | 文政11年(1828年) 現在の京都府生まれ 東京美術学校教授 帝展技芸員 明治31年 没する |

| 伏見氏から加納家を継ぐ。のち宮内省ご用掛、東京美術学校教授、帝室技芸員。写実風の花鳥人物動物など精密繊細、特に片切彫は妙を得て、晩年は象嵌片切彫の名作が多い。 |

| 作者名 | 川原和夫(かわはらかずお) |

|---|---|

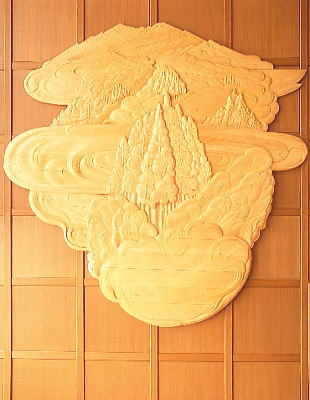

| 作品名 | 「木象嵌「山河悠々」」 |

| サイズ(cm) | 450×450 |

| 略歴 | 昭和12年井波町生まれ 日展会員 日本現代工芸展大賞・文部大臣賞 井波町在住 |

| 富山を象徴する立山連峰、日本海、砺波の散居村など美しい自然の山河をヒバ材、唐檜を素材に寄せ木作りの木彫パネルである。向かい合わせの一対でそれぞれ縦横4mを超す大作である。 |

| 作者名 | 初代 石井勇助(いしいゆうすけ) |

|---|---|

| 作品名 | 「山水草花模様茶棚」 |

| サイズ(cm) | 77×86×36 |

| 略歴 | 文化7年 高岡生まれ 明治19年 没する |

| 幕末から明治にかけて高岡漆器の中に異彩を放ち、美術漆器の名声を高揚した名工として名字帯刀を許された。錆絵の創始者で、青貝蝋石など嵌入の手法を開発、重厚華麗で香り高い気品と深い美しさがある。 |

| 作者名 | 二代 須賀松園(すがしょうえん) |

|---|---|

| 作品名 | 「風神雷神」 |

| サイズ(cm) | 40×101 |

| 作者としては、数少ない蝋鋳のレリーフであり異色の作品である。やや抽象的な表現の風神がそよ風に吹かれながら鳥獣・花草らとともに語り戯う心象風景の作品である。 |

| 作者名 | 関義平(せきぎへい) |

|---|---|

| 作品名 | 「狆置物」 |

| サイズ(cm) | 22×28×11 |

| 略歴 | 安政4年 高岡生まれ 大正12年 没する |

| 明治20年皇居造営の際、白崎善平とともに上京し、皇居金具製作に従事した名工である。この作品は、小品であるが造形力も確か。表情も見事で、特に毛並み仕上げタガネの妙技は抜群である。 |

| 作者名 | 関沢卯市(せきざわういち) |

|---|---|

| 作品名 | 「金平象嵌青銅鼓型花瓶」 |

| サイズ(cm) | 20×10×10 |

| 略歴 | 天保9年 現在の高岡市生まれ 海外の万国博覧界で数多くの賞を受賞 明治26年 没する |

| 江戸末期から明治中期にかけて高岡金工界屈指の名工として活躍した。 鼓の形を極限までしぼり、中心のふくらみに金の平象嵌で形が引き締められており、小品ながら酒脱な花瓶である。 |

お問い合わせ

関連情報

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください